Fonte: il seguente paragrafo è tradotto in modo fedele da: Wisniak J. (2020) Pierre Jacques Antoine Béchamp. Contributions to chemistry” Revista CENIC Ciencias Químicas. vol.51 (no.1): 114-125. Año. 2020. e-ISSN: 2221-2442. (link)

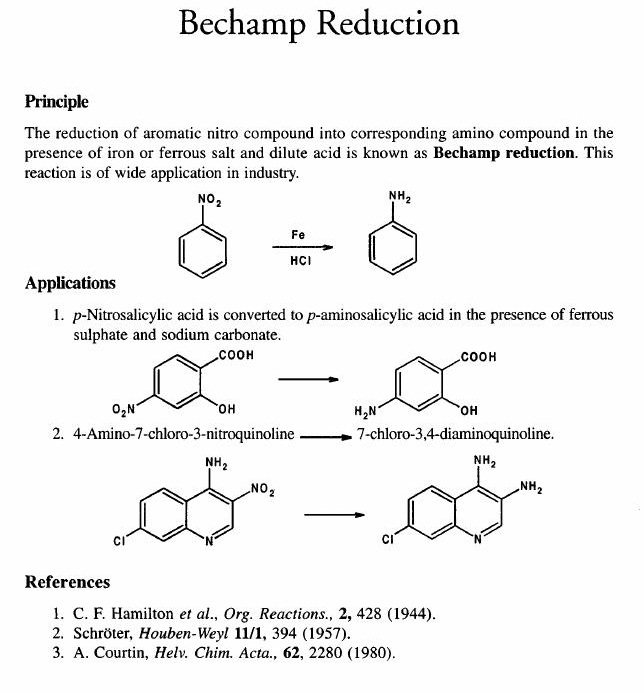

Riduzione dei nitrocomposti

Nel 1858, Béchamp pubblicò i risultati della sua ricerca sulla possibilità di utilizzare l’etanolo come agente riducente (Béchamp e Saint-Pierre, 1858). Era noto che in molte circostanze l’etanolo funzionava come un potente riducente e per questo motivo si dedicò a confrontare questa azione con altri reagenti noti per ridurre facilmente composti come nitrobenzene, acido nitrobenzoico, ecc. allo stato di ammidi. Nella prima fase fece reagire in provette sigillate etanolo e metanolo con nitrobenzene e osservò che la reazione iniziava a circa 1500 o 180 °C; la miscela diventava marrone mentre veniva rilasciato un gas. L’ispezione del liquido rimanente mostrava l’assenza di composti noti. Per questo motivo, passò all’etilato di sodio e a una miscela di nitrobenzene e una soluzione alcolica di KOH. Questa volta osservò che il prodotto della reazione conteneva azossibenzene, azobenzide, anilina, acido ossalico e sottoprodotti marroni. Non fu in grado di descrivere la reazione con una data equazione perché era noto che il nitrobenzene non reagiva con KOH e i prodotti di riduzione (azossibenzene, azobenzene e anilina) dovevano essere formati tramite l’intervento di un agente riducente perché tutti contenevano il carbonio del materiale originale. Inoltre, KOH era in realtà un agente ossidante (Béchamp e Saint-Pierre, 1858).

Nell’esperimento seguente fece reagire 108 g di nitrobenzene con una miscela di alcol e 44 g di etilato di sodio. La miscela iniziò a reagire vivacemente a 65 °C e a rilasciare vapori di etanolo; dopo essersi calmata, fu ulteriormente riscaldata a 90 °C per eliminare l’alcol rimanente. Il residuo solido fu estratto con etere e si scoprì che conteneva anilina. Béchamp scoprì che l’anilina si formava inizialmente quando si utilizzava solo etilato di sodio e in seguito dall’azione del calore sull’azossibenzene, che si decomponeva in azobenzene, anilina e un composto nero trovato nel residuo solido. La porzione del residuo solido insolubile in etere conteneva acido ossalico.

Secondo Béchamp, tutti questi risultati indicavano che l’etilato di sodio si comportava come una soluzione di NaOH in alcol. Per questo motivo, decise di esprimere le reazioni con le seguenti equazioni:

2C12H5NO4 + C4H6O2 = C12H7N + C12H5N + C4H2O8 + 2HO (1)

nitrobenzene etanolo anilina azobenzene acido ossalico

4C12H5NO4 + C4H6O2 = 4C12H5NO + 6HO + 4CO2 (2)

nitrobenzene etanolo azoxybenzene

8C12H5NO + C4H6O2 = 2C12H7N + 6C12H5N + 4CO2 + 2HO (3)

azoxybenzene etanolo anilina azobenzene

L’ultima equazione esprimeva l’azione consecutiva dell’alcol sull’azoxybenzene (Béchamp e Saint-Pierre, 1858).