Fonte: il seguente paragrafo è tradotto in modo fedele da: Wisniak J. (2020) Pierre Jacques Antoine Béchamp. Contributions to chemistry” Revista CENIC Ciencias Químicas. vol.51 (no.1): 114-125. Año. 2020. e-ISSN: 2221-2442. (link)

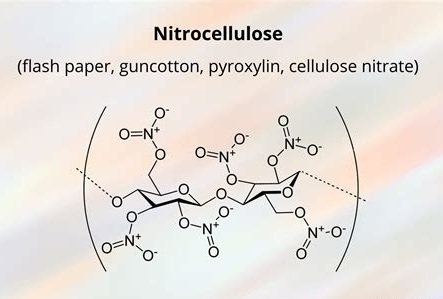

Pirossilina (nitrocellulosa)

Béchamp iniziò a studiare il comportamento della pirossilina e della sua soluzione in etere e alcol (collodio) mentre era professore associato presso l’École de Pharmacie di Strasburgo (Béchamp, 1852). Come accennato in precedenza, questa ricerca fu oggetto di una delle due tesi da lui difese per ottenere il dottorato in scienze (Béchamp, 1853).

Nella prima memoria, Béchamp scrisse di aver preparato la pirossilina solubile usando le procedure di Marc Antoine Augustin Gaudin (1804-1880) (Gaudin, 1847) e Louis Mialhe (1806-1888) (Malgaigne, 1848). Gaudin e Mialhe prepararono la pirossilina solubile in etere trattando una parte di cotone con una miscela di due parti di nitrato di potassio e tre di acido solforico concentrato; una procedura che Eugène Souberain (1797-1859) aveva testato e riscontrato essere efficace quasi ogni volta (Soubeiran, 1848). Secondo Béchamp, la pirossilina preparata aggiungendo cotone a una miscela fredda di acido solforico e nitrico era fulminante e insolubile in etere, ma aggiungendo il cotone alla miscela acida a temperatura ambiente e lasciandolo scorrere alla temperatura di sviluppo si otteneva un prodotto che era sia fulminante che solubile in etere. Béchamp riteneva che questa fosse la procedura migliore per preparare il collodio. Inoltre, la pirossilina insolubile diventava solubile quando aggiunta a una miscela calda di acido solforico e nitrato di potassio (Béchamp, 1852, 1853).

Béchamp scoprì che far gorgogliare gas di ammoniaca attraverso una soluzione di 2 parti di pirossilina, 80 di alcol e 30 di alcol di densità relativa 0,8631 ne diminuiva significativamente la viscosità e che trattare quest’ultima soluzione con idrogeno solforato precipitava una sostanza gialla complessa insolubile in alcol di densità relativa 0,8351. Mescolando la soluzione di ammoniaca con 15-20 volte il suo volume di acqua si è formata una polvere bianca, insapore e inodore, insolubile in acqua, solubile in acido solforico e solubile in HCl fumante, accompagnata dal rilascio di abbondante cloro. La polvere si è fulminata al riscaldamento, rilasciando vapori nitrosi e lasciando un residuo carbonioso. L’analisi elementare ha indicato che conteneva, in peso, il 28,216% di carbonio, il 3,575% di idrogeno, il 10,777% di azoto e il 57,432% di ossigeno, corrispondente alla formula C12H9(NO4)2O11 (Béchamp assume H = 1) (Béchamp, 1852, 1853).

In una breve nota successiva Béchamp riferì all’Académie des Sciences che la reazione della pirossilina con una soluzione concentrata di cloruro ferroso a 100 °C determinava un oscuramento della soluzione, il rilascio di NO2 puro e la decomposizione della pirossilina in fibre di cotone del tutto identiche alla materia prima utilizzata per preparare la pirossilina, come dimostrato dal loro esame microscopico (Béchamp, 1853d). Il trattamento di queste fibre con acido solforico concentrato secondo il metodo di Henri Braconnot (1780-1855) (Braconnot, 1819) produceva una sostanza con l’aspetto e le proprietà della destrina, mentre il trattamento con una miscela di tre parti di acido nitrico fumante e cinque di acido solforico concentrato rigenerava una pirossilina più fulminante di quella primitiva e altamente solubile in etere. Béchamp menzionò che la stessa procedura applicata alla nitrocellulosa (nitramidina, xiloidina) e al nitrogum, rigenerava rispettivamente l’amido e la gomma originali (Béchamp, 1853d). Questi risultati furono discussi in dettaglio in un successivo articolo più lungo, che estese gli esperimenti al nitronaftalene e al nitrobenzene (Béchamp, 1854).

Béchamp scoprì ora che la reazione del cloruro ferroso con la pirossilina determinava il rilascio di tutto l’azoto presente in quest’ultimo, sotto forma di biossido di azoto, mentre il cloruro ferroso si ossidava a cloruro ferrico sotto l’influenza dell’ossigeno rimanente del gruppo nitrato. Riferì anche che l’uso di altri agenti riducenti, come l’idrogeno solforato, determinava una reazione completamente diversa. La reazione del nitronaftalene e del nitrobenzene con sali ferrosi era molto simile a quella con l’idrogeno solforato: la base organica corrispondente veniva rigenerata mentre tutto l’azoto del gruppo nitro si combinava con gli elementi residui dell’idrocarburo. Sebbene la riduzione del nitrobenzene ad anilina mediante acido solfidrico fosse molto difficile, avveniva molto facilmente con sali ferrosi. Béchamp riteneva che la nuova procedura da lui scoperta fosse migliore di tutte le procedure note per ridurre il nitrobenzene ad anilina. *Allo stesso modo, il nitronaftalene veniva facilmente ridotto a naftilammina mediante sali ferrosi. Il cloruro ferroso, il solfato e l’ossalato non erano in grado di ridurre il nitronaftalene e il nitrobenzene, ma l’acetato ferroso lo faceva molto facilmente: in questo caso la formazione di anilina e naftilammina era accompagnata dalla precipitazione di ossido ferrico. Béchamp descrisse in dettaglio la procedura per portare avanti queste reazioni dove invece di usare l’acetato ferroso come tale, fece reagire il nitro composto con acido acetico commerciale e limatura di ferro (la riduzione era probabilmente effettuata dall’idrogeno nascente, un preludio al moderno processo di idrogenazione catalitica del nitrobenzene). Questa reazione divenne nota come riduzione di Béchamp (Béchamp, 1854).

Nella sua successiva pubblicazione Béchamp riportò dati aggiuntivi sull’azione di alcali e agenti riducenti sulla pirossilina (Béchamp, 1855). Scoprì che, sebbene la reazione dell’acido nitrico con una sostanza organica generasse acqua, l’azione dei reagenti sopra menzionati sui prodotti risultanti portava a nuovi prodotti azotati che contenevano tutto l’azoto presente nel composto nitro, o (ad es. nitrato di etile), alla rigenerazione del materiale primitivo accompagnata dall’eliminazione dell’acido nitrico o di diversi composti azotati. I risultati di Béchamp indicavano che il comportamento della pirossilina era simile a quello del nitrato di etile, o, in generale, come quello dei nitrati (Béchamp, 1855). Ad esempio, menzionò che durante la reazione della pirossilina con KOH l’acido nitrico veniva eliminato e appariva come parte di sostanze meno azotate, accompagnate da zucchero. Nella reazione tra pirossilina e cloruro ferroso tutto l’azoto è stato eliminato come ammoniaca, mentre nella reazione con acido acetico e limatura di ferro tutta l’ammoniaca è rimasta nel nuovo composto formato (anilina). In altre parole, i risultati dell’azione di alcali o di agenti riducenti hanno mostrato che c’erano due serie di nitroderivati, una formata da nitrobenzene e composti simili, l’altra di cui la pirossilina era il tipo (cioè amido, mannitolo, ecc.). Nella prima serie l’idrogeno è stato sostituito da NO4 e nella seconda da NO5. Questi risultati hanno permesso a Béchamp di assegnare le seguenti formule e nomi ai nitro derivati della cellulosa (H = 1 e acqua = HO):

C24H17O17, 5NO3, 2HO pentanitrato di cellulosa

C24H17O17, 4NO3, 2HO tetranitrato di cellulosa

C24H17O17, 3NO3, 2HO trinitrato di cellulosa

C24H17O17 cellulosa

Questo risultato ha dimostrato che gli alcali erano in grado di eliminare successivamente l’acido nitrico combinato nella pirossilina, mentre gli agenti riducenti estremi rigeneravano il cotone (Béchamp, 1855).

Béchamp studiò anche l’azione di diversi reagenti sulla pirossilina (alcali acquosi, una soluzione alcolica di etere, ammoniaca e KOH in presenza di acqua e ammoniaca e KOH in soluzione con etere e alcol), la preparazione e le proprietà dei diversi nitrati di cellulosa, l’azione di diversi agenti riducenti sulla pirossilina (anidride solforosa, acido solfidrico, cloruro ferroso) e l’azione dell’acido nitrico su amido, gomma, mannitolo e quercitolo (Béchamp, 1856a). I suoi principali risultati furono i seguenti: (1) la reazione tra ammoniaca, KOH e pirossilina umida eliminò l’acido nitrico come nitrato di ammonio o di potassio, sebbene i dettagli particolari fossero mal definiti. Una soluzione acquosa di KOH, riscaldata tra 600 e 80 °C generò zucchero; (2) una soluzione alcolica di etere di KOH decompose la pirossilina generando nitrato di potassio e un composto meno nitrificato, che sembrava essere trinitrato di cellulosa; (3) il trattamento del cotone con una soluzione di acido nitrico fumante e acido solforico produsse pentanitrato di cellulosa (pirossilina); (4) l’anidride solforosa non agì sulla pirossilina umida; (5) l’idrogeno solforato non reagì con la pirossilina disciolta in una miscela di etere e alcol ma esercitò un’azione lenta sulla tetracellulosa e trinitrato di cellulosa disciolti nello stesso solvente; e (6) il cloruro ferroso ha rilasciato tutto l’azoto presente nella pirossilina sotto forma di NO2, con formazione simultanea di cotone; lo stesso risultato è stato ottenuto con il nitro derivato di amido, gomma, mannitolo e quercitolo (Béchamp, 1856).

Nel 1889 Béchamp pubblicò una breve rassegna storica degli eventi che lo portarono a scoprire il suo processo per la sintesi economica dell’anilina mediante la riduzione del nitrobenzene con limatura di ferro e acido acetico (Béchamp, 1889).